고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

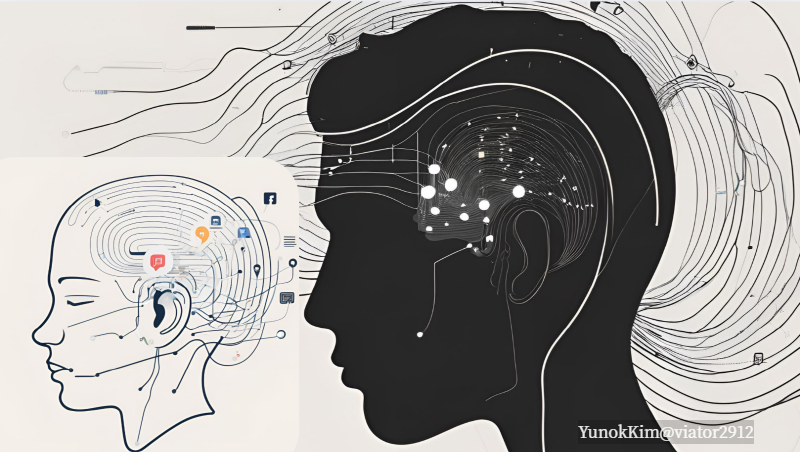

AI 시대, 우리는 하루에도 수천 건의 정보를 접한다. ChatGPT와 같은 AI 도구들은 방대한 지식을 순식간에 제공하고, 복잡한 문제에 대한 답변도 즉각적으로 내놓는다. 그러나 역설적이게도 지식 접근성이 이토록 높아진 시대에 우리의 사고는 오히려 얕아지고 있다는 우려가 제기된다.

최근 《네이처 인간 행동》에 발표된 펜실베이니아주립대 연구진의 흥미로운 분석 결과는 이러한 우려를 뒷받침한다. 2017년부터 2020년까지 페이스북에서 공유된 3,500만 개 이상의 공개 게시물을 분석한 결과, 사용자들이 정치 콘텐츠 링크를 공유할 때 75%는 제목만 읽고 공유한 것으로 나타났다. AI가 제공하는 손쉬운 정보 요약과 맞물려, 깊이 있는 사고와 이해는 더욱 줄어들 위험에 처해있다.

이러한 현상은 1999년 코넬대학교의 심리학자 데이비드 더닝과 저스틴 크루거가 발견한 인지적 편향과도 맥을 같이한다. 'Journal of Personality and Social Psychology'에 발표된 그들의 연구는 특정 분야에 대한 지식이 적은 사람일수록 자신의 능력을 과대평가하는 경향이 있음을 밝혔다. 실험 참가자들은 논리, 문법, 유머 등 다양한 영역의 테스트를 받았는데, 하위 25% 그룹은 자신의 성적을 상위 62%로 착각했다. 반면 상위 그룹은 오히려 자신의 능력을 과소평가하는 경향을 보였다.

현대 교육계에서는 이러한 '지식의 역설'을 극복하기 위한 다양한 시도가 이루어지고 있다. AI 시대에 걸맞게 단순 암기나 피상적 이해를 넘어, 질문하고 토론하며 스스로의 무지를 인식하는 과정을 중시하는 교육 방식이 확산되고 있다. 특히 비판적 사고력과 자기주도적 학습능력을 키우는 교육이 강조되면서, 자신의 지식 수준을 정확히 파악하고 이를 발전의 동기로 삼는 교육 철학이 주목받고 있다.

2,400년 전 소크라테스가 말한 '무지(無知)의 지(知)'는 AI 시대에 더욱 절실한 지혜가 되었다. 무한한 정보와 인공지능의 시대에 진정한 전문성을 키우는 길은 역설적이게도 자신의 무지를 인정하는 데서 시작한다. "나는 모른다"는 겸허한 고백이야말로 깊이 있는 학습과 혁신의 출발점이 될 것이다.

우리에게 필요한 것은 무지를 두려워하지 않는 용기다. AI가 제공하는 피상적 지식의 늪에서 벗어나 진정한 앎을 추구하려면, 먼저 자신의 무지를 직시할 수 있어야 한다. 그것이 바로 우리 시대가 요구하는 새로운 지성이자, 미래를 여는 열쇠가 될 것이다.

'생각에 대한 생각 (깊은 사색의 힘)' 카테고리의 다른 글

| 손글씨의 힘, 뇌 건강을 위한 비밀 무기 (0) | 2025.02.25 |

|---|---|

| 산림 데이터로 열어가는 ESG 시대의 건강한 미래 (1) | 2025.02.18 |

| 자아성찰과 성장: 진정한 행복을 찾아서 (0) | 2025.01.26 |

| 매 순간의 변화, 성장하는 존재에 대하여 (0) | 2025.01.26 |

| CES 2025, 디지털 기술이 바꾸는 의료 서비스의 새로운 패러다임 (0) | 2025.01.17 |

댓글 영역